これは、吉田秀和氏が、嫌いだったドヴォルザークをある時期から大好きになったことが分かり、私が吉田秀和氏に対して持ち続けた不満や誤解が解消されたことへの経緯を述べたものです。

(1)吉田秀和氏はドヴォルザークが嫌いなのか

●吉田秀和(1913-2012)と言えば音楽界の重鎮として、クラシック音楽界では知らない人はいないでしょう。音楽評論家として、また音楽のみならず

文学、美術など幅広い知識・体験にもとづく評論活動を行っていた。その書籍や言動の内容が規範となり、大きく人に影響を与えていた。

●私が、吉田秀和氏を知ったのは、購入していた月刊誌「レコード芸術」で、新譜レコードの論評(交響曲部門)を担当していたときだった。立派な演奏には

「推薦」の文字が与えられる。読者は、これを読んでレコード購入の可否選択の一助としていた。

著名な吉田秀和氏なので、その下す評価は、かなり重いものとして受け止められていた。

従って、発売するレコード会社も売れ行きに影響を及ぼすため、評価結果により一喜一憂していたことでしょう。

しかし、評論は性質上、ある程度独断と偏見(好み)が許されているので、読者としては疑念を抱く者も出てくる。そこで、あるときから、同じレコードを

二人の評論家が評価をする方式に変更された。二人が「推薦」を出すと、そのレコードは「特選盤」として推奨される。

評論家が二人になると、正反対の評価が下されることがある。当然あり得ることです。読者はその評論の違いを楽しむようになった。とともに、更なる疑念

も生じた。

前置きが長くなったが、これからが本題となる。

●ドヴォルザーク交響曲第6番、ノイマン指揮チェコフィルハーモニー演奏の新譜レコードが発売され、 当月の月評の対象となった(対象に上っただけでも

注目される)この演奏は、ドヴォルザーク本場の指揮者・楽団として何回も演奏やレコード録音されており、演奏も期待されていたものだった。

期待通り、評論家の一人(やはり著名な、村田武雄氏?)は「推薦」を出した。ところが、吉田秀和氏は「ダメ出し」の評価だった。それが、次のような理

由からです。

ドヴォルザークの交響曲6番は、内容が無く深遠性に乏しいので推薦できない云々。というものだった。冗談ではありません、演奏の評価なら分かるが、

作品が悪いとからいう評価はそれまで聞いたことが無かった。どういうことなのだろうか、と。

特に腹立たしかったのは、私はこの交響曲第6番が大好きで、親しみやすいメロディ(ドヴォルザーク共通)で、しかも感動的なもので、あまたの交響曲の

中でも滅多にない魅力に満ちていると思っていたからです。

シューベルト、ブラームス、シューマン、メンデルスゾーンなどのロマン派の作品も多く聴いて来たが、これらの作品と出来がどう違うのか。分からない。

まァ、他の評論家でも、「メロディは美しいが、構成力に乏しい」の常套句を使うことが多い。何か、ドヴォルザークは一介の作曲家で、賛美すると自分の

品格を疑われてしまうと言わんばかりだ(とくに昔はそう思われていた?)。

例をあげれば、評論家の故宇野功芳氏は、前述したドヴォルザークの「新世界より」でケルテス指揮ウィーンフィルの演奏をトップに挙げているが、これは 指揮者のケルテスを賞賛しているもので、曲の良さについてはどうでも良いともとれる記述内容であり、他のドヴォルザークの作品についての論評は見たこと がない。宇野功芳氏が言っている「過去に二流と言われていたドヴォルザーク・・・」という文言は評論のなかで言う必要があるのでしょうか。見識を疑って しまいます。最も、この件を別にすれば音楽に関する他の記述では、宇野功芳は知見ある言葉も語っていた(別記)。

少し冷静になって考えてみる。

●なるほど、評論家の意見なので、内容は別としてその評価自体は認めましょう。人の好みは自由です。難癖をつけている私が間違っている。

思い出してみると、吉田秀和氏は、交響曲第9番「新世界より」に関し、「この曲はどの指揮者が演奏しても拍手喝采で終わる安っぽい曲で、私は聴きたく

ない作品だ。」のように言っていた。

●ここから分かることは、ドヴォルザークのように、メロディの味付けで大衆がすぐわかる(感動する)というような作品は低俗なものだ。クラシック音楽は 深遠なものであり、一般人が簡単に分かってしまうようなものではない。という学者の権威主義が見えてきます。

要は、吉田秀和氏はドヴォルザークの音楽を認めていない(嫌い)ということですね。分かりました。好き嫌いは個人の自由ですが、博識で著名な氏の発言に

より流布される言葉は、一般人に与える影響力が大きいのです。評論家の先生方には、個人的な好悪を押さえ、客観的に批評をされることを望みます。お願い

したものの、不可能に思えてきました。過去に、批評で「行司差し違え」の如き判定をした事件を知っているので拘っています。この内容は別記で。

●吉田秀和氏といえば、氏が北海道に居た中学生の頃、プロレタリア文学者の小林多喜二が吉田家を訪問し、持ってきたヴィオラで、何回か秀和氏の母親と

合奏したことがあったとのこと。私としては若い頃に小林多喜二の思想にシンパシーを持っていたことと、ドヴォルザークもオーケストラでヴィオラを弾い

ていたということで、なにか吉田秀和氏を身近に感じていたのだったが。

ついでに、笑い話を。ヴィヴァルディの四季(「和声と創意への試み」)を聴いた後で、同、「調和の幻想(霊感)」という協奏曲を聴いていたころ、吉田

秀和氏が「調和の幻想」という単行本を上梓したことが分かり、すぐに購入した。多分、解説本だろうと思い後で読もうと暫く“つん読”しておいた。

ところが、後になって本を開くと、ヴィヴァルディとは関係なく美術に関する内容のものだった。そういえば、本の装丁もそれらしいもので、吉田秀和氏は、

文学の他に美術にも造詣が深い人だったのだ。もちろん、よく見ないで高価な本を買った私が悪いのだが、紛らわしい本のタイトルを付けないでもらいたい。

と、これは八つ当たりです。

(2)吉田秀和氏の著書「名曲300選」を読んでさらに明らかになったこと。

●この本は、古い時代の「ゲレゴリウス聖歌」から現代(二十世紀の音楽)までを音楽史のながれをたどりながら、吉田秀和氏が、作曲者とその推薦

に値する作品を300曲選んで解説を加えているものである。2009年2月「ちくま文庫」として発行されたものだが、元は、新潮社から1961年4月に

「わたしの音楽室」として刊行され、1981年2月「LP300選」の題で「新潮文庫」として刊行されている。

●さて、ドヴォルザークの作品では何が選ばれているのか。全350頁のこの本で、わずか10行しか書いていない。以下、要約すると。「ドヴォルザーク・・・

しかし、私は彼の何をとるべきだろうか。交響曲九番「新世界より」は通俗名曲の十八番の一つになっているが、やすっぽい効果を狙いすぎている

この交響曲はとりたくない。むしろ、他の大作曲家(実際には5名挙げている)にない「チェロ協奏曲」がいい。さもなければ、やはり歌曲だ

(なぜ、やはりなのでしょうか)」。という具合で、推薦はただの1曲「チェロ協奏曲」のみ。いかにドヴォルザークを無視していることか。

ついでに、チャイコフスキーをどう評価しているかなどを(3)項に記す。

(3)吉田秀和氏はチャイコフスキーが嫌いですか

「名曲300選」で、ドヴォルザークはどうでもよい作曲家の扱いを受けたが、チャイコフスキーはどうなのか。チャイコフスキーもファンは喜べない内容にな

っている。

●「チャイコフスキーとなると私は好きでなくとも(早くも嫌いだと言っている)、敬意を払う。彼には、表現すべき内容があったし、それを過不足なく表す

すぐれた技術的手腕とのバランスも、きっちりとれていた。」と、敬意を払うことで、チャイコフスキー支持者からの反感を抑えている。

ここで、推薦している作品は次の5曲である。以外にも通俗曲を選択している。

交響曲第6番ロ短調「悲愴」

ピアノ協奏曲第1番「変ロ短調」

ヴァイオリン協奏曲ニ長調

オペラ「エウゲーニイ・オネーギン」

バレエ組曲「くるみ割り人形」

ドヴォルザークが1曲しか選ばれていないことからすれば、相当恵まれている!?

●吉田秀和氏は、作曲家「リスト」に対してもあまり興味を示していない(それでも「ピアノ・ソナタロ短調」と「ハンガリー狂詩曲2番」の2曲を選んでいる。

● ショパンについても、通俗化したピアノ作品群(と言っている)を好ましく思っていない。「マズルカ」と「エチュード」(退屈するとも書いてある)

の2曲を選んでいた。

●また、「ショパンは、天才的素人作曲家」というレネ・レイボヴィッツの言葉に共感している。

このように決して良い評価をされていないショパンであるが、

「・・・ショパンのピアノ協奏曲にしても、どうせ通俗的な名曲とわりきってしまえば、サン=サーンスやチャイコフスキーにくらべて、どんなによいかわ

かりはしない、」とチャイコフスキーを虚仮にしている。

●チャイコフスキーに戻ると、吉田秀和氏は、「彼は、グリーグとかリムスキー=コルサコフとかの民族主義的ロマン派の水準を抜いた芸術家であることは、

心得ている。」としつつも、「遠慮のないところ、私自身は、今後チャイコフスキーを一生聴かなくとも、あんまり困ることもないだろう・・・」

と言っている。もう、チャイコフスキーは必要ないと?これをわざわざ書く必要があったのかと考えてしまう。

そうすると、吉田秀和氏のドヴォルザークへの低評価も、まだ増しなのかなとも思ってしまう。

●この「名曲300選」を読むと、吉田和秀氏は、総じて民族的ロマン派に属する作曲家にあまり興味がないように感じられた(但し、フォーレは良いと書かれ

ていた)。 もっとも、吉田秀和氏はフランス文学専攻なので、フランスの音楽史などの翻訳本を多数執筆しているが、そこにはフォーレを、フランスの代

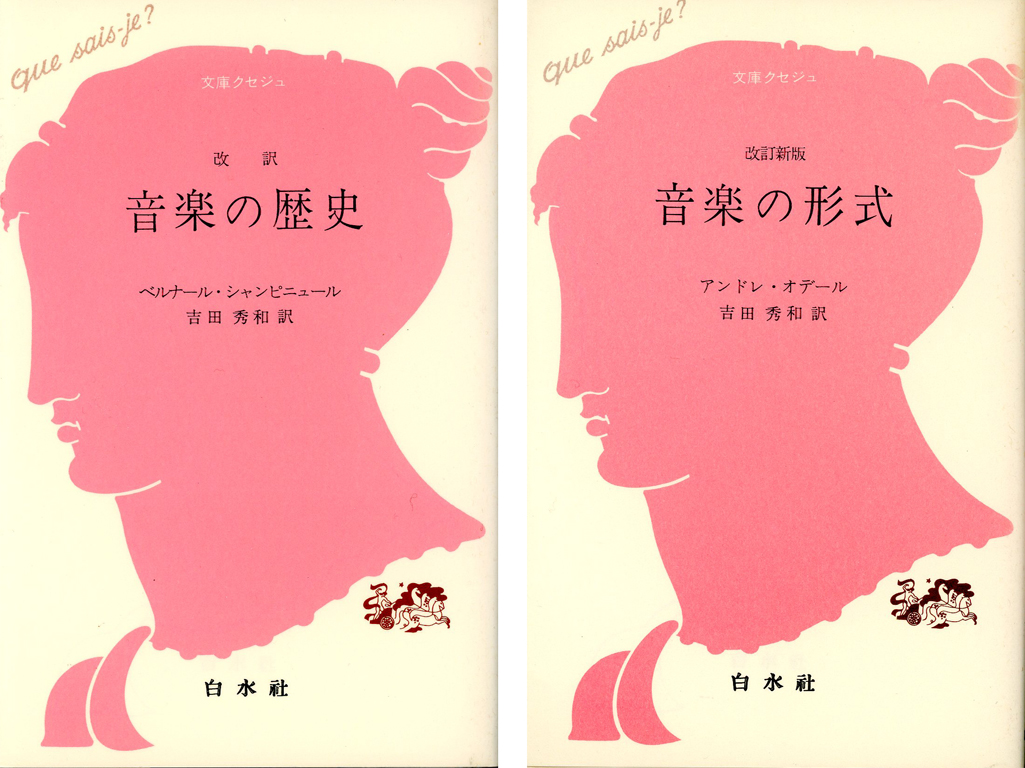

表する作曲家との記述があった(吉田秀和訳、白水社 クセジュ文庫「音楽の歴史」、「音楽の形式」を所有)。

●右は、吉田秀和の訳書 2冊

●この(3)項で書いた内容は、余計な事かもしれなかった。吉田秀和氏は

ドヴォルザークだけが好みの対象ではないことを言わずにいられなかった

という僻み心から出てきたものかも。

次項(4)では、結論として、吉田秀和氏はドヴォルザークが好きだったという事実が分かったことを。

(4)ごめんなさい、吉田秀和氏は、ドヴォルザークが大好きでした。

●ある時、「吉田秀和氏がドヴォルザークのことを好き」と印刷された記事を見た。そんなことはあるはずがないと無視していた。 日が経って

何かの本で、「吉田秀和氏はドヴォルザークのスラヴ舞曲を聴き、その管弦楽法の素晴らしさに舌を巻いた」という記事を見つけた。

いずれも証拠となるコピーは取っていないが、今までの印象を覆すようなこの2件を改めて鑑みるに、もしかして事実かもしれないといった淡い

期待が湧き出てきた。

しかし、これを調べようにも、全24巻(1巻5,000円)の豪華な「吉田秀和全集」、その他多くの著作本からこれらの事実を探すことは困難

を極め、ましてや雑誌のインタビューでの発言に至っては、素通りに等しいもので検索は不可能である。

そうこうするうち、このことは、脳裏の片隅にかろうじて残ったまま月日が流れて行った。

●7年前(2014年)に本屋の店頭で「ちくま文庫」の吉田秀和著「私の好きな曲」を見つけました。

どんなんかナーと目次を見てびっくりと仰天(重複です)。なんと、「ドヴォルザークの交響曲第8番」が載っていた。

●天下の吉田秀和氏が、星の数ほどあるクラシック音楽の作品から「私の好きな曲」として26作品(のみ)を披露されており、そこにドヴォルザ

ークが入っていたので、驚かない方がおかしい。

なぜならば、いままで吉田秀和氏といえば、誰もが好きになるドヴォルザークを安っぽいと言い、嫌いなはずだったではないか。と言うことは、

この本を上梓した時にはすでに好きになっていたということか?

●この本の初版は2007年で、さらに遡り1997年に新潮社から刊行されたのが最初とある。

前述の「名曲300選」の手元の本は2015年(第4刷)発行されたものだが、1961年に新潮社から「わたしの音楽史」として刊行されたのが最

初とある。であるから、この36年の間に考えが変わったものと思う。何か裏付ける証拠はないかとページをめくってみた。

ありました。吉田秀和氏はこう言っています(少し長いが)。

●私がドヴォルザークの音楽について、直接的な感触を感じるようになったのは、近年のことだ。

大阪万博の年(1970年)に、指揮者ジョージ・セルがクリーヴランド・オーケストラを率いて東京公演をやった時に、アンコールとしてドヴォル

ザークのスラヴ舞曲を2曲演奏した。

その直前の曲がなんだったかしら?とにかく、精神的に高く厳しい完璧な演奏を聴かされたあとで、急に、ドヴォルザークの人なつっこくて暖か

い音が聴こえてきた。こんなに優しい呼びかけをもった音楽が同じ人の指揮から響いてくるなど、私はまったく予想していなかった。

●スラヴ舞曲1曲目は、作品72-2で第2集の代表的名作である。セルのこの夜の演奏は私に、一挙にこの曲の「生命」が何であり、どこにあるかを

教えた。自然の野原に咲いている小さな花が、人口の極みを加えた花よりも、もっと繊細なメッセージを私たちに伝えることがあるように、おそ

らく作曲者の胸になんの作為もないままに、ぽっと浮かんできたであろう、このマズルカのリズムをもった小さな楽想にも、えもいわれない香り

があり、遠い所へ私たちの心を誘ってゆくような、やさしいけれど抵抗しがたい力を持っている。

●もう一曲は、初めて聴くもので、ポコ・アレグロの四分のニで、右と左に身体をくり返しゆすぶられるようにして刻まれるリズムにのって、ソー

ドシラ/ソードシラ/ソと何回でも繰り返されるふしが、ポルカのリズルで出てくるのだった。私は目をつむって、そのリズムに心をまかせなが

ら、きいていた。リズムはやわらかくしかも一分の狂いもなく正確にくり返され、それにつれて、旋律は何回でもくり返される。まるでボートに

のって波にゆられているようでもあり、ぶらんこにのってる私のわきを、風が吹いてゆくようであった。本当に快い音楽。

この曲が、作品46-2変イ長調の舞曲だとあとで知った。(中略)

●ドヴォルザークの音楽が、感傷性というものをまったくよせつけないようにできているのである。ドヴォルザークの中と外にある「自然」とは、

そういうものなのである。

●それから少しして、ジョージ・セル指揮のこの2曲が入っているレコードを手に入れた。

私は、自分の気に入っているレコードは大切にしまってある。

かけるのは、年に一度か二度くらいだが、いつでも出せばきけると思うと、それで安心するのである。<渡辺:夢中度がわかります>

●このレコード(実は、交響曲第8番がメインで、スラヴ舞曲は演奏会で聴いたアンコールと同じ)によって、交響曲第8番のすばらしさが分かっ

たこと。また、少し前にフランスの指揮者で聴いていた交響曲第7番も、おもしろく聴けて、何か心に残るものがあった。などが書かれていて、

これにより、指揮者ジョージ・セルとドヴォルザークに開眼させられた。

以下、続きは 「ドヴォルザークのどこがすごいのか」で改めて吉田秀和氏に語ってもらう。